La transition énergétique transforme radicalement la production d’électricité en France. Remplacer les énergies fossiles par des sources renouvelables réduit les émissions de carbone et diversifie le mix énergétique. Comprendre ces enjeux et les stratégies associées aide à saisir comment la France se dirige vers une électricité plus verte, essentielle pour un avenir durable et neutre en carbone.

Comprendre la transition énergétique : enjeux, objectifs et nécessité du passage aux énergies renouvelables

Désignée comme une mutation fondamentale des modes de production et de consommation d’énergie au profit des ressources renouvelables, Prestige Clima Services avis de consommateurs permet d’illustrer l’intérêt croissant pour des solutions basées sur la réduction des émissions de CO2. La transition énergétique en France répond à une triple urgence : le dérèglement climatique, la raréfaction des énergies fossiles, et la nécessité de limiter les impacts environnementaux. L’enjeu central réside dans l’abandon progressif du charbon, du pétrole et du gaz, pour s’appuyer sur des sources comme le solaire, l’éolien, l’hydraulique et la biomasse.

Avez-vous vu cela : Transformez votre espace : adoptez des solutions écologiques pour une rénovation réussie

L’objectif fixé par la France est ambitieux : atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, conformément à la stratégie nationale bas carbone. Pour y parvenir, la loi sur la transition énergétique a mis en place des leviers tels que le mix énergétique, la promotion des énergies renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique et une rénovation massive des bâtiments. Ces axes structurent l’action publique autour d’un développement durable efficace.

La transition énergétique bouleverse donc priorités et habitudes, impliquant collectivités territoriales, État, entreprises et citoyens. Elle s’inscrit dans une démarche de lutte contre le réchauffement climatique et de développement de solutions innovantes pour garantir sécurité et indépendance énergétiques.

Avez-vous vu cela : Impact environnemental de l’agriculture : Décryptage et Perspectives écologiques

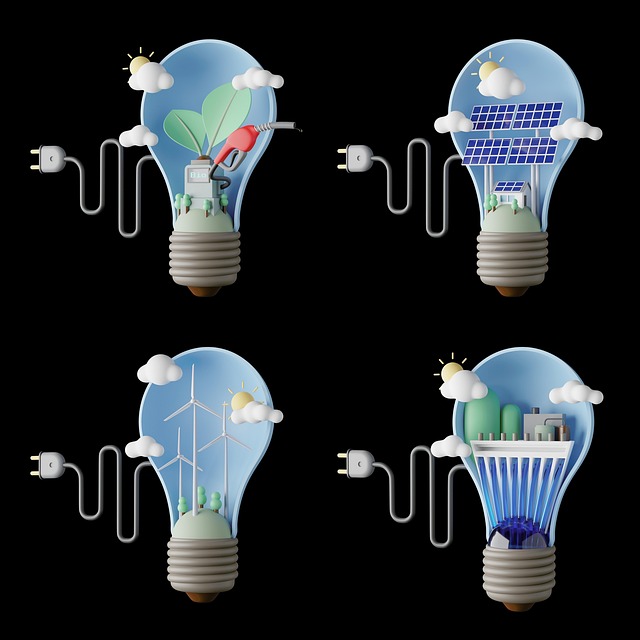

Panorama des sources d’énergies renouvelables au cœur de la transition énergétique

Rôle et part grandissante du solaire photovoltaïque, de l’éolien, et de l’hydroélectricité en France

Les énergies renouvelables connaissent une expansion rapide en France. En 2025, l’énergie éolienne terrestre, l’énergie éolienne offshore, le solaire photovoltaïque et l’énergie hydraulique contribuent à diversifier un mix énergétique historiquement dominé par le nucléaire. Le solaire photovoltaïque bénéficie d’investissements massifs et de technologies plus performantes, tandis que l’éolien s’étend sur terre comme en mer. L’énergie hydraulique, première source d’électricité renouvelable en France, reste un pilier de la sécurité énergétique.

Potentiel des bioénergies et de la géothermie pour diversifier le mix énergétique

L’intégration des bioénergies et de la géothermie amplifie la décarbonation et la résilience du système. La biomasse (déchets agricoles, forestiers, urbains) fournit de l’électricité, du chauffage et des biocarburants. La géothermie, en utilisant la chaleur terrestre, complète les options de production locale d’énergie, particulièrement pour le secteur résidentiel et tertiaire.

Innovations en matière de stockage de l’énergie et intégration au réseau électrique

L’intégration des énergies renouvelables au réseau implique des innovations dans le stockage d’énergie pour pallier l’intermittence de l’éolien et du solaire photovoltaïque. Les batteries, stations de transfert d’énergie par pompage, et réseaux intelligents sont essentiels pour garantir la stabilité et la flexibilité du système électrique. Ces avancées soutiennent la progression des énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire.

Lois, politiques publiques et engagement des acteurs pour accélérer la transition énergétique

Cadres réglementaires français et européens : PPE, loi transition énergétique, objectifs 2030/2050

La politique énergétique française s’appuie sur une série de lois ambitieuses comme la loi sur la transition énergétique pour renforcer l’efficacité énergétique, réduire la dépendance aux fossiles et développer les énergies renouvelables. Elle s’articule avec le pacte énergétique européen qui oriente les stratégies nationales. La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et le Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) jalonnent la trajectoire vers la neutralité carbone à l’horizon 2050 et fixent des objectifs de 40 % d’électricité renouvelable dès 2025. Ces cadres impliquent une adaptation constante de la réglementation environnementale, prise en compte par les collectivités territoriales via le plan climat air énergie territorial (PCAET).

Rôle moteur des collectivités locales et régionales dans la mise en œuvre

Le rôle des collectivités territoriales est central : ces acteurs élaborent et pilotent le PCAET, investissent dans la rénovation énergétique, l’éclairage public ou les flottes propres. Ils facilitent les projets citoyens tels que les coopératives solaires. Ainsi, la décarbonation du mix énergétique devient un levier de politiques climatiques locales, en inscrivant la transition énergétique en France dans le quotidien.

Financement, subventions et incitations fiscales à la rénovation et à la production d’énergie verte

Le financement de la transition énergétique s’appuie sur des leviers multiples : aides et subventions à la rénovation, crédit d’impôt énergie, éco-prêts, et fonds européens. Ces outils rendent accessibles les investissements pour particuliers et entreprises, tout en renforçant les politiques climatiques. Ils visent une mobilité durable, la rénovation thermique et la production locale d’énergies renouvelables, dynamisant ainsi la transition.

Efficacité énergétique et rénovation des bâtiments : réduire les consommations et accompagner la mutation

Actions concrètes pour améliorer l’efficacité énergétique des logements et des bâtiments tertiaires

L’efficacité énergétique s’impose comme un levier central pour la transition énergétique en France. Les audits énergétiques détaillés identifient les faiblesses thermiques et orientent les priorités de rénovation énergétique des bâtiments. Les travaux de rénovation thermique – isolation des toitures, des murs et des sols – abaissent durablement la consommation. Préserver la valeur verte des bâtiments exige aussi le respect des nouvelles normes énergétiques. L’application de ces standards favorise des économies d’énergie domestiques tangibles et une meilleure qualité de vie, tandis que l’efficacité énergétique industrielle permet d’optimiser les procédés et de réduire les coûts dans le tertiaire.

Technologies et solutions innovantes : isolation, pompes à chaleur, gestion intelligente, domotique

Les technologies modernes accélèrent la rénovation. L’installation de pompes à chaleur performantes, la généralisation de l’isolation haute et la gestion intelligente via la domotique renforcent l’efficacité énergétique. Les bâtiments deviennent plus sobres sans sacrifier le confort, tout en respectant les exigences des normes énergétiques actuelles.

Accompagnement des ménages, dispositifs de soutien et retombées économiques

Les aides et subventions à la rénovation rendent les travaux plus accessibles. Les dispositifs publics facilitent la prise de décision, en combinant soutien financier, labels RGE et valorisation de la valeur verte des bâtiments. Ces politiques favorisent la création d’emplois locaux et la maîtrise des charges pour les foyers, ancrant durablement la transition énergétique.

Mobilité durable et décarbonation des transports : nouveaux axes pour diminuer l’empreinte carbone

Électrification des mobilités : véhicules électriques, infrastructures de recharge et transports en commun verts

La mobilité durable repose sur l’adoption massive de véhicules propres et le développement d’infrastructures pour la mobilité électrique. Les voitures électriques affichent aujourd’hui une efficacité énergétique supérieure (12 à 15 kWh/100 km) comparée aux solutions thermiques ou hydrogène. Ce changement implique également le renforcement des réseaux de recharge et la conversion progressive des transports collectifs (bus, tramways) vers des énergies renouvelables. L’objectif est d’améliorer la gestion de la demande énergétique tout en réduisant significativement les émissions du secteur.

Solutions locales et rurales pour la mobilité propre et partagée

La mobilité partagée et durable s’impose dans les territoires, où la sobriété dans les transports devient un levier d’action majeur. Co-voiturage, autopartage, ou navettes électriques permettent d’optimiser les trajets et d’accélérer la transition énergétique, particulièrement dans les zones peu denses. Grâce à la participation active des collectivités, la mobilité électrique s’intègre mieux dans l’offre locale, favorisant l’accès aux véhicules propres au sein des territoires ruraux.

Enjeux industriels et impacts sur la chaîne de valeur auto/énergie

La décarbonation de l’industrie automobile nécessite une transformation profonde de la chaîne de valeur : éco-conception, recyclage des batteries et montée en compétence sur la mobilité durable. L’électrification favorise le développement de nouveaux matériaux et la création d’emplois qualifiés, tout en appuyant la transition énergétique dans les territoires ruraux.

Défis, obstacles et controverses de la transition énergétique : intermittence, coûts, acceptation sociale et ressources critiques

Problèmes d’intermittence des renouvelables et stockage, adaptation du réseau

La transition énergétique en France soulève d’importants enjeux énergétiques mondiaux. L’intégration massive des énergies renouvelables comme l’éolien, le solaire et la biomasse accroît l’intermittence de production. Cette intermittence impose des défis en matière de sécurité énergétique et de gestion de la demande énergétique, car l’électricité doit rester disponible à tout moment. Les investissements dans le stockage d’énergie et les réseaux intelligents, essentiels à l’adaptation, augmentent la complexité et le coût du système énergétique. Face à ces défis, l’innovation technologique devient un levier, mais il subsiste un risque d’accentuer la dépendance aux matières premières critiques, notamment pour les batteries et les équipements solaires.

Investissements, prix de l’énergie, retour sur investissement et financement de l’innovation

L’impact économique de la transition touche autant les ménages que les industries. Les coûts initiaux élevés pour développer les infrastructures liées à la décarbonation, la modernisation des réseaux et l’innovation technologique amènent la question du financement et de la rentabilité. Les politiques climatiques cherchent à soutenir une transition juste, mais la répartition inégale des subventions, les investissements verts, et les stratégies nationales bas carbone accentuent parfois les inégalités sociales et régionales.

Acceptabilité sociale, risques d’inégalités, dépendance minière et enjeux géopolitiques

Au-delà de l’aspect technique, la transition exige l’acceptation sociale et la prise en compte de ses conséquences sur l’impact social de la transition énergétique. L’accès à l’énergie renouvelable reste inégal selon les territoires, exacerbant parfois la transition énergétique et inégalités sociales. La dépendance croissante aux matières premières, souvent concentrées dans quelques zones du globe, pose des questions de souveraineté et de géopolitique. Enfin, l’adaptation au changement climatique contraint à réinventer le modèle énergétique tout en préservant la sécurité énergétique et en gérant la demande énergétique de façon équilibrée.

Perspectives d’avenir et leviers d’accélération : innovations, participation citoyenne et nouveaux modèles énergétiques

Nouvelles technologies et digitalisation des usages pour booster la transition

Les innovations en stockage énergétique sont centrales pour pallier l’intermittence des énergies renouvelables. L’intégration de technologies propres dans les réseaux intelligents optimise la gestion de la demande énergétique, en particulier dans les contextes de smart city et énergie. Ces avancées permettent d’augmenter la part d’électricité d’origine renouvelable et de soutenir la décarbonation, en facilitant l’adaptation des foyers et industries grâce à la digitalisation. L’essor du stockage, batteries de nouvelle génération et solutions hydrogène, sécurise l’approvisionnement et favorise une efficacité énergétique accrue.

Place croissante de la citoyenneté, de la formation et de l’emploi

La participation citoyenne à la transition dynamise l’appropriation des projets éoliens, solaires et de réseaux intelligents locaux. La sensibilisation environnementale, portée par une éducation à l’énergie renforcée, instaure de nouveaux comportements responsables. La formation aux métiers verts devient un pilier pour répondre à la forte demande de compétences dans les innovations en stockage énergétique et les technologies propres, favorisant l’inclusion professionnelle tout en consolidant le développement durable.

Vers une économie circulaire et des territoires à énergie positive

L’économie circulaire s’impose comme modèle pour maximiser l’utilisation des ressources et limiter les déchets, intégrant le recyclage dans toutes les phases des innovations en stockage énergétique. Investissement vert, coopération citoyenne et smart city et énergie stimulent la création de territoires autonomes, résilients et adaptatifs, orientés vers la neutralité carbone durable.